身元保証相談士とは

ご高齢になるとだんだんと日々の生活に不安が生じ、施設への入居を検討される方も少なくありません。また、ご高齢になればなるほど急な入院のリスクも増えます。

しかしながら、施設へ入居する際や病院への入院時には、身元保証人が求められるケースがほとんどです。

そのため、身近に親族がいないという方や、身寄りのない高齢者にとっては身元保証人の手配は難しく、ご希望を断念せざるを得ない方もいらっしゃるのが現状です。

また、財産管理をしてほしい、終末期の医療対応を頼みたいなど、ご高齢者が安心安全な日常生活を送るためには、様々な場面で身元保証が必要とされます。

とはいえ、ご高齢者の誰もがご家族に身元保証を頼める環境にあるわけではありません。

高齢化社会となった昨今では、配偶者を亡くし、おひとりで生活をされている方や、核家族化が進んだことから家族とは疎遠となり、身元保証を頼みづらいといった方も少なくありません。

これらの「身元保証問題」が多くの高齢者を悩ませています。

望むような老後生活が送れないとお悩みのご高齢者にとって、日々の生活支援をしてくれる「身元保証相談士」の存在は非常に大きなものとなっています。

身元保証相談士とは

身元保証相談士は、一般社団法人身元保証相談士協会Ⓡ主催の認定資格を有する身元保証の専門家です。身元保証の仕組みはもちろんのこと、身元保証業務で必要な法律や介護、葬儀・供養等といった身元保証に関するあらゆる知識を持ったプロです。

資格には1級と2級がありますが、1級に関しては弁護士・司法書士・行政書士等、法律分野の国家資格を有する者しか認定を受けることが出来ません。

身元保証相談士の役割について

身元保証相談士の主な役割として、高齢者施設に入居する際や、病院へ入院時に求められるご本人の身元引受人・連帯保証人としての署名があります。

もちろん、その役割は署名だけにとどまることはなく、入院・施設入所後の様々な対応、日々の生活サポート、医療同意、葬儀・供養など、家族のような責任ある多くの役割を担います。

例えば、施設入居時における外出は簡単ではないにもかかわらず、日常の生活費などの支払いや小口の補充は日々発生するため、財産管理業務の代行が必要となります。

また、往診医の診察時における立会い、介護職員との連携も密に行います。ご本人とは定期的に面会し、日々の生活状況を確認し、将来について一緒に考えることも身元保証相談士の重要な役割です。

さらにご本人のご逝去時には、医師の死亡確認の場に立ち合うだけでなく、身元引受人としても身元保証人が対応します。

その後は、葬儀・供養の手配、ライフラインの解約手続きといった行政手続きがあります。

身元保証相談士協会とは

高齢化かつ核家族化が進み「身元保証問題」が顕著化したことを受け、近年では「身元保証人・身元引受人サービス」を扱う団体が増えました。

身元保証問題に悩むご高齢者にとって、選択肢が増えたことは喜ばしい事ではありますが、一方で身元保証の業務内容が明確化されていなかったために様々な問題が生じたことがあります。

過去には、ご本人のご逝去後、生前に契約したはずの死後事務に関するお手続きを行っていなかった、ある身元保証団体がお客様の財産を勝手に持ち出したなどといった事例が発生しています。

これらの事例を受け、身元保証相談士協会では、法律を軸として曖昧な身元保証業務を明確化しました。お客様に安心・安全な身元保証サービスを提供するための仕組みづくりから徹底し、明確で健全な身元保証業務のスタンダードを生み出しました。

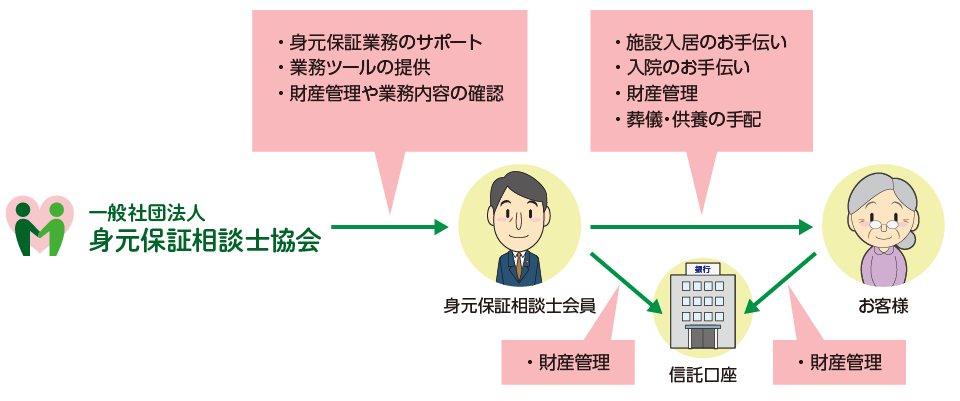

また、身元保証相談士協会では、身元保証相談士検定の実施ならびに資格の付与を行っています。資格認定後も、会員の身元保証業務サポートや、適切な業務遂行がなされているかどうかの監督体制も整えております。

身元保証相談士協会の方針

お客様が信頼してご依頼いただけるよう、身元保証相談士協会認定の身元保証相談士は下記の4つの方針を軸として身元保証業務を遂行します。

1)法律の専門家が契約に関わり作成

身元保証人は家族のように寄り添って身元保証業務を行うべく存在であるとはいえ、本当の家族や親族ではありません。そのため、第三者が身元保証業務を行う場合には、本人と委任契約を交わす必要があります。たとえ口頭で本人と事務代行を約束したとしても、内容について証明できなければ手続きを進めることは困難です。

そこで、一般社団法人 いきいきライフ協会®つむぎでは、「6つの公正証書」を作成し、施設入居時の身元保証から日常の生活支援までしっかりとお支えしております。「公正証書」で作成する事で、以下に挙げる事項を遂行する権限について法律に沿って委任されます。このことにより、契約時からご逝去までの期間はご希望の身元保証業務を行うことができるのです。

【6つの公正証書とは】

- 日常生活における身の回りの事務代行

- 認知症対策

- ご逝去後に発生する費用の信託口座を利用した預け入れ

- 葬儀や供養の手配等の死後事務

- 医療や治療方針の指示

- 遺言書による遺産相続方針の確定

なお、契約書の作成は、行政書士・司法書士など法律の専門家がしっかりと担当いたします。

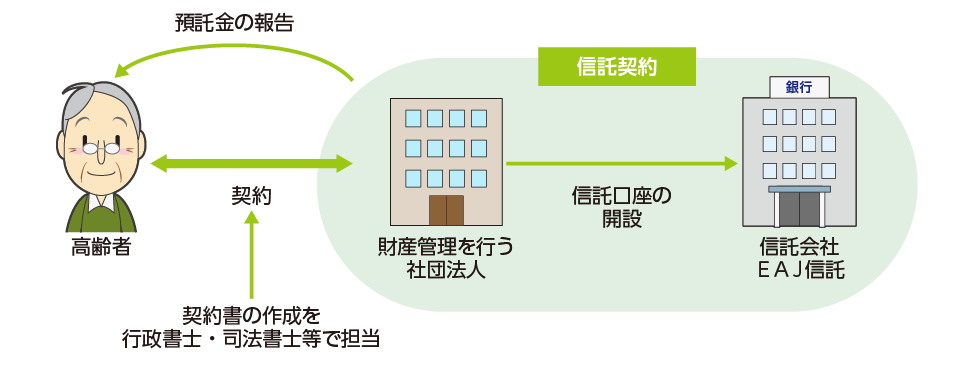

2)信託口座による預託金管理

ご逝去後に発生する死後事務手続きを滞りなく進めるため、生前にご葬儀や供養等にかかる費用をお預かりしております。お預かりしたお金は、金融庁の許可を得たお客様専用の信託口座で管理します。

過去には、ある身元保証団体において、ご逝去後の資金としてお客様から預かったお金を会社の運営資金に充てたことが発覚し、その後破綻したケースがあります。

身元保証相談士協会では、第三者機関のお客様専用口座を個別に管理し、安全に預託金を管理しています。

また、原則、信託口座に預けている預託金はご逝去後までロックされるだけでなく、預託金に関する契約書も作成しているため、死後に発生しやすいトラブルを未然に防ぐことができます。

3)直接的な寄付行為はお断りしております

低価格がうりの身元保証団体のなかには、残った財産を寄附することを前提として契約を行っている団体もありますが、当協会に所属する身元保証相談士は、お客様からの寄付をお断りしております。

寄付に頼らずとも適切な事業運営が行えるよう徹底した管理がされており、ご逝去後の財産については、生前にご希望を伺い、とくにご要望がない場合には、公的な寄付団体をご紹介しております。

4)身元保証相談士協会が監督機関となり、所属の身元保証相談士を管理・サポート

運営体制が曖昧な身元保証団体の中には、生前に契約したはずの死後事務等の手続きを適切に行わないというだけでなく、酷いケースではご本人の財産を横領するといった事例もありました。

身元保証相談士協会では、身元保証相談士協会会員から定期的な身元保証の業務報告をうけることで、あらゆる不正を未然に防止しています。このように身元保証相談士協会が第三者として監督的な立場に立ち、適切な身元保証業務遂行のための管理、監督を行うことで、お客様に安心安全な身元保証サービスをご提供しています。